Avec ses cartes et ses mots, l’artiste-enseignant Julien Dupont raconte des futurs. Une farandole d’avenirs dessinés par l’évolution du climat, les océans qui montent, et surtout l’imagination.

Avec ses cartes et ses mots, l’artiste-enseignant Julien Dupont raconte des futurs. Une farandole d’avenirs dessinés par l’évolution du climat, les océans qui montent, et surtout l’imagination.

Source : https://decroissances.ouvaton.org/2024/02/24/jai-lu-towards-a-society-of-degrowth-donofrio-romano/

Voilà donc un livre qui va confronter directement le décroissant mainstream à un changement de donne, un game changer, toute une série de « chanvirements » ou de « perturbatures »2. Ce qui n’est pas gagné d’avance, car ce décroissant est souvent plus à l’aise dans la critique dirigée contre le monde de la croissance que dans la critique interne, cela dû à un penchant pour le relativisme, qui est précisément l’un des effets dialogiques du régime horizontaliste de croissance.

[...]

« En résumé, dans le régime de croissance, un pouvoir a-téléologique public est installé, qui ne se mêle jamais de la question de ce qu’est une vie bonne, parce que la vie sociale doit être considérée comme le résultat involontaire de l’interaction entre les acteurs individuels. Ceux-ci sont souverains dans l’élaboration et la réalisation de leur propre part de vie. La politique a pour seule fonction de préserver, voire de cultiver, la vie « biologique » des citoyens, ainsi que la régulation administrative de leur libre circulation. La » croissance » n’est donc rien d’autre que le résultat et la traduction du principe moderne de neutralité institutionnelle » (page 22).

[...]

Dans son plaidoyer critique en faveur de la décroissance, on ne peut pas

dire que l’auteur nous prenne en traître car, dès l’avant-propos, il

pose que « la croissance est le symptôme, pas la maladie » (page viii).

Et cette maladie, il ne la diagnostique pas à partir « des effets

directs de la croissance sur l’environnement et la santé » (page ix)

mais il la trouve dans le « régime qui génère le fétichisme de la

croissance » » (ibid.). Autrement dit, sa porte d’entrée dans

la décroissance n’est pas écologique mais socio-institutionnelle : ce

qui fait la nouveauté historique de la croissance, ce ne sont pas tant

ses effets dévastateurs dirigés contre la nature, c’est l’emprise

qu’elle exerce et qui rend nos vies « misérables ». Autrement dit, le péril de la croissance et de son régime n’est pas d’être une menace contre la vie, mais contre le sens de la vie.

A se tromper de menace, le risque (politique) serait alors de sauver la

vie tout en perdant le sens : « Pour le dire brièvement, nous pouvons

sortir de la croissance sans quitter le régime de croissance » (ibid.). Et pour reprendre un jugement célèbre d’Hannah Arendt, je rajoute : on ne peut rien imaginer de pire.

Pour populariser, entre autres, le concept de « teled », cette fresque est née d’une collaboration entre le dessinateur de BD Vito (dernier ouvrage ici) et Arnaud Crétot. (Cliquez ici pour zoomer) © Vito

« Les énergies intermittentes ne peuvent pas alimenter l’économie. » Cette idée, largement répandue parmi les grands acteurs de l’énergie, est fausse. Ce qui est vrai, c’est que les énergies intermittentes (le solaire, l’éolien…) ne peuvent pas alimenter une économie pensée pour fonctionner avec des énergies continues. Mais si les entreprises apprennent à s’organiser avec un accès intermittent à l’énergie, ce problème disparaîtra : les énergies intermittentes alimenteront l’économie.

Une méthode d’organisation d’entreprise telle que « teled » (pour « tâches énergivores lorsque l’énergie est disponible ») permet de s’organiser autour d’un accès intermittent à l’énergie. Elle consiste à prioriser les tâches énergivores lorsque l’énergie est disponible — quand il y a du soleil pour le photovoltaïque par exemple — et à réaliser les autres tâches de l’activité le reste du temps. Cette méthode a été élaborée et testée à l’échelle artisanale depuis 2019 par NeoLoco, la première boulangerie et atelier de torréfaction solaire en Europe.

Lire aussi : Ce boulanger normand cuit son pain... à l’énergie solaire

Cette méthode pourrait constituer une nouvelle forme d’organisation des entreprises, capable de mieux gérer l’intermittence des énergies renouvelables. Le principe est simple : les tâches — minoritaires — qui demandent beaucoup d’énergie sont priorisées lorsque celle-ci est la plus abondante.

Par exemple, chez NeoLoco, une semaine de soleil peut permettre de torréfier des graines qui seront vendues pendant plusieurs mois. C’est le produit fini qui est stocké, plutôt que l’énergie nécessaire à sa fabrication. Le problème d’intermittence de l’énergie solaire est ainsi résolu sans recours à des systèmes complexes de stockage énergétique. Rien n’est produit à la demande ; l’entreprise est plutôt gérée grâce à un stock.

Au-delà d’être plus écologique, cette innovation méthodologique pourrait être plus stratégique pour les entreprises. Pensons aux pénuries de gaz l’hiver dernier à la suite de la guerre en Ukraine. Pensons à l’instabilité du prix de l’électricité, qui a déstabilisé tant de secteurs économiques : la boulangerie, la sidérurgie, etc. Que ce soit à cause des pénuries, ou de l’instabilité des prix, l’accès aux énergies fossiles, dites « continues », est de plus en plus intermittent. Dans ce contexte, même les entreprises qui se soucient peu de l’environnement ont intérêt à adopter une organisation de type « teled ».

Dans quelle mesure cette méthodologie est-elle répliquable dans d’autres secteurs de l’artisanat et à d’autres échelles ? Le potentiel semble colossal. Ces dernières années, nombre d’entreprises pratiquant le flux tendu ont tordu leur organisation [1] et ont commencé à faire du stock afin de pallier les pénuries et protéger leur activité.

Voici les grandes étapes pour réorienter une activité vers une organisation de type « teled » :

Dans le monde industriel plus qu’ailleurs, il est nécessaire de calculer le point de bascule à partir duquel les surcoûts de stockage (foncier, assurance, prêt bancaire pour financer le coût du stock, etc.) sont financés par les économies d’énergie. Étant donné les prévisions d’augmentation du prix de l’énergie, la majorité des secteurs le dépasseront inévitablement dans les dix ans à venir. Et beaucoup semblent déjà l’avoir passé.

Les entreprises des secteurs produisant des biens de conservation (produits alimentaires, mobilier, matériaux de construction, textile, etc.) sont les plus faciles à adapter à une organisation de type « teled ». Une menuiserie peut, par exemple, faire de l’autoconsommation en solaire photovoltaïque pour découper, raboter, percer ses pièces lorsqu’il fait beau.

Le démarchage commercial, la conception des meubles, le vernissage, la livraison, le montage, la communication et la comptabilité seront faites les jours de mauvais temps. Pareillement, un chaudronnier regroupera ses projets pour allumer sa découpeuse laser, très consommatrice d’énergie, lorsque l’énergie est facilement disponible sur le réseau ou en autoconsommation.

Ces changements auraient vraisemblablement des conséquences positives pour les territoires. Chaque entreprise ayant un stock, les risques de rupture des chaînes d’approvisionnement — comme nous en avons connus ces dernières années — seraient plus faibles.

Certaines organisations sociales sont intrinsèquement plus performantes énergétiquement que d’autres. Il ne sert à rien, par exemple, d’enfermer dans un laboratoire vingt ingénieurs pour inventer une voiture électrique ou à hydrogène extrêmement performante. Ils ne feront jamais mieux qu’une personne qui parviendrait à supprimer des besoins de transport grâce un changement d’organisation global.

Pareillement, nous pouvons demander aux ingénieurs de se débrouiller pour nous approvisionner en énergie quoiqu’il en coûte en complexité technique, en impacts environnementaux, et en tensions géopolitiques. Mais nous pouvons aussi nous organiser pour consommer l’énergie au moment où il est le plus facile, pour eux, de la produire.

« Les dernières décennies d’échec écologique nous y obligent »

Bien sûr, cette méthode implique des transformations profondes dans la conduite de nos activités. Le travail serait orienté vers davantage de polyvalence (les personnes responsables des tâches énergivores devant s’atteler à d’autres tâches lorsqu’il n’y a pas d’énergie), et une plus grande flexibilité (les tâches énergivores pouvant se concentrer sur certaines périodes, lorsqu’il fait beau ou que l’énergie est moins chère sur le réseau par exemple).

Questionner nos pratiques n’est pas une chose facile. Nous nous sommes obstinés pendant des décennies à chercher les solutions pour ne pas contraindre nos modes de vie. Nous avons dans le même temps appris que toutes les sources d’énergie — y compris les énergies renouvelables — ont un impact sur l’environnement important lorsqu’elles sont utilisées à grande échelle. Il n’y a pas de bonnes énergies pour alimenter la société du gaspillage.

Aujourd’hui, nous n’avons plus le choix. Nous devons modifier nos croyances et nos pratiques. Les dernières décennies d’échec écologique nous y obligent. Seul un travail sur nos organisations sociales sera à la hauteur des enjeux auxquels les limites planétaires nous soumettent. Une économie des énergies intermittentes est la plus adaptée aux défis du siècle : climatiques, environnementaux, économiques et de justice sociale. Opérons cette bascule philosophique dans notre rapport à l’énergie.

Manifeste des Peuples du Sud

Au nom de la transition vers les énergies vertes, les pays les plus riches ont accentué leur course aux métaux critiques. Cette croissance des besoins amplifie l'extractivisme dans le Sud Global. A rebours de cette orientation mortifère, ce court manifeste appelle à une transition énergétique écosociale.

Collectif

5 janvier 2024

Lire le manifeste et le signer

Source : https://obsant.eu/blog/2024/01/09/et-pendant-ce-temps-a-bord-du-titanic/

Telle est la rengaine qui se rappelle à moi très souvent.

Elle me permet d’avoir un référentiel qui me paraît – jusqu’à preuve du contraire – ajusté afin de déceler l’important du futile, l’information du bruit, l’intelligence parmi la stupidité, celles et ceux qui entretiennent le déni des autres, etc.

C’est en quelque sorte une boussole nourrie par une vision large et systémique de l’état du réel.

Lorsqu’on me communique quelque chose, je recadre cette information en la plaçant mentalement à bord du Titanic afin d’éprouver son intérêt.

Par ce mécanisme, je perçois à quel point très très peu d’informations, d’actes, d’initiatives, de décisions son ajustés à une situation telle que celle du Titanic (qui a déjà heurté l’iceberg).

Cela me permet d’avoir un référentiel de gravité en quelque sorte, et de constater à quel point nous fonctionnons encore sans tenir compte sérieusement de l’incendie qui est au milieu du bâtiment.

Cela appelle donc surtout un changement de cadre de référence.

En quoi un cadre de référence adapté est fondamental?

On sait, notamment depuis les travaux de l’École de Palo-Alto (dans le champ thérapeutique, systémique et communicationnel), qu’une situation acquiert son sens en fonction du cadre dans laquelle elle prend place.

Mes actions pourront ainsi être ajustées ou totalement à coté de la plaque en fonction de ma bonne compréhension (ou pas) du cadre réel dans lequel je suis.

Par exemple, me promener tout nu en rue sera ainsi désajusté, car le cadre n’est pas celui d’une plage naturiste.

Autre exemple, continuer à se féliciter sincèrement de la croissance économique en période d’écocide témoigne d’une vision du réel périmée digne d’un économiste orthodoxe (oui ça existe encore…).

Le cadre est en quelque sorte le paysage mental dans lequel vous vivez, c’est ce qui filtrera toute votre réalité, qui viendra colorer toutes vos perceptions.

Autant dire que si vous ne comprenez rien au réel dans lequel vous vivez, vous vous comporterez de toute évidence à coté de la plaque (on vous diagnostiquera peut-être une pathologie mentale, c’est une autre manière de dire que votre carte mentale dysfonctionne).

Mes actes témoigneront ainsi de l’ajustement ou non de mon cadre mental, de ma perception du réel.

Observer les actes de l’autre, d’une organisation, d’une institution indiquera donc déjà pas mal d’informations sur sa perception ajustée ou non du cadre réel.

Disons-le directement, actuellement, la toute grande majorité est à coté de la plaque.

Tout l’enjeu réside donc dans les ingrédients qui vont servir à construire mon paysage mental, mon cadre de référence afin qu’il soit le plus proche du réel possible.

Et je pense que la méthode scientifique nous en fournit un gros contingent, à relier avec l’intuition, l’expérience etc., sans tout mélanger, sans faire de soupe mais en gardant une approche de la complexité à la Edgar Morin.

Délaisser le cadre proposé par l’asile de fous?

Donc, quel serait le cadre a priori le plus ajusté au réel? Quel réel?

Depuis plus d’un demi-siècle la méthode scientifique – la manière la plus puissante que l’humain ait inventé pour dire des choses non fausses jusqu’à preuve du contraire sur le réel – indique que l’humain est devenu une force quasi géologique (on parle d’Anthropocène) qui modifie (entendre: qui flingue), par ses choix de vie, tous les équilibre planétaires.

Nous constatons que le mode de vie (désiré et/ou réel) dominant reste une sorte d’american way of life, le mode de vie occidental, le package villa-SUV-smartphone-ClubMed, avec toutes ses variations culturelles.

Ce mode de vie écocidaire fonctionne sans doute lorsqu’on est 500 millions d’individus sur Terre, plus du tout lorsqu’on est 8 milliards. (Bah, les autres on en a rien à foutre non?)

Deux scénarios: soit l’on adopte – de toute urgence, pas dans 20 ans – un mode de vie totalement différent, soit l’on réduit drastiquement la population.

En l’état actuel, aucun signe n’atteste que nos institutions et organisations choisissent le premier (ou seraient seulement même en train d’y penser), nous faisant de facto suivre le deuxième, par inertie (lobotomisés avec des écrans, de la (pseudo-)intelligence artificielle, nourris avec du sucre dans des environnements dégueulasses, ça ne tiendra pas longtemps tout ça….).

Les promesses (des criminels de la « vallée du silicone » notamment) nous préparent un bel avenir tout-numérisé, enfin débarrassés de nos corps (on en rêve depuis les Lumières et les religions monothéistes), pour vivre un nouveau départ sur une autre planète. On peut douter qu’elle sera accessible à autre chose qu’aux nantis (nous faisant donc revenir au deuxième scénario). Nos pays « riches » sont en train de choisir de suicider le reste du vivant. Bref…

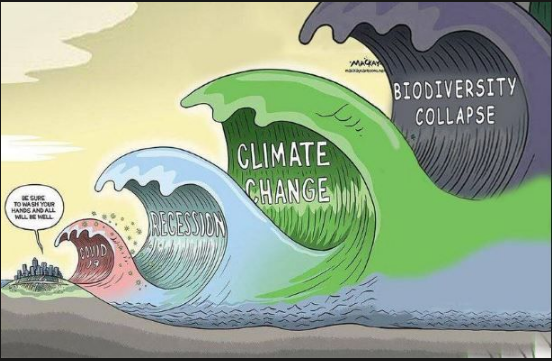

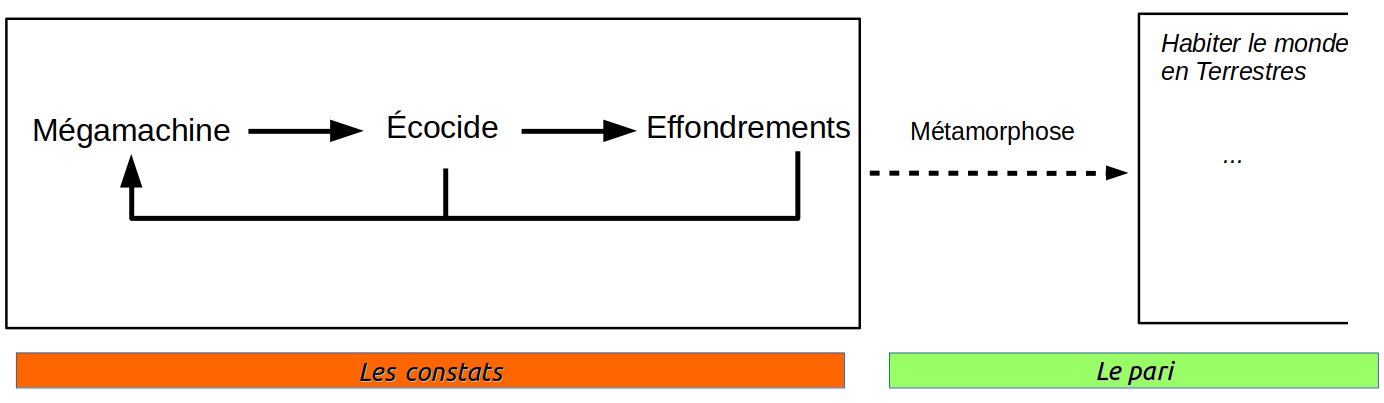

De manière schématique, le cadre le plus ajusté au réel et la manière de le percevoir me paraissent être actuellement ceci:

Notre modèle de société (Mégamachine) ne peut que détruire le vivant, menant (déjà) à des effondrements multiples. (Je vous renvoie aux différentes publications et interventions où j’ai largement développé cela.)

Évidemment, il ne faut pas entendre effondrement au singulier: ce n’est que dans les délires du cinéma qu’on voit un gros évènement unique. Ce qui est déjà en train de se passer ce sont des effondrements locaux et à d’autres échelles, des effondrements du vivant, des effondrements multiples et variés, une lente dégradation des conditions d’habitabilité de la planète pour nombre de vivants donc, humains y compris.

Je précise également ici que lorsqu’on parle de métamorphose, on parle – dans la langue de Palo-Alto – de changement de type 2, c’est à dire un changement de cadre, et pas un changement dans le même cadre (qui lui est appelé changement 1). Sur la base des constats scientifiques, seul un changement 2 est actuellement pertinent, c’est-à-dire un changement complet de cadre, de manières d’habiter le monde, de concevoir le réel, d’être en relation avec le vivant (humains y compris). Cela veut dire pour nous : une décroissance forte de notre niveau de vie, une baisse très conséquente de nos consommations d’énergie et de matière, un tout autre projet de société pour quitter la plaie technocratique.

Mais attention, ce n’est pas parce qu’un cadre est de toute évidence périmé qu’il sera abandonné. Nous avons l’exemple caricatural des économistes orthodoxes (c’est à dire une large part) dont les bases théoriques sont autant valables que l’astrologie. C’est joli, ça semble sérieux, y’a plein d’équations compliquées, mais c’est basé sur une construction idéologique dont le réel a démontré l’ineptie. Et même si je n’ai aucun problème avec l’usage d’une religion dès que cela peut contribuer à un monde un peu meilleurs, c’est quelque chose que cette théorie semble incapable d’atteindre. C’est pourtant toujours l’approche théorique dominante de la profession, preuve que l’humain est décidément très lourd à faire changer.

C’est tout le dossier (que je traiterai ailleurs) de ce qu’on nomme la pédagogie des catastrophes, et qui ne m’enchante pas. Elle indique qu’à l’échelle individuelle mais aussi collective, on ne changerait que lorsqu’on est au pied du mur, que lorsque l’on n’a plus le choix. Vous arrêterez vraiment de picoler uniquement après un accident de voiture dramatique p.ex.

Dit en langue de Palo-Alto, on n’accepte le changement 2 que lorsqu’on a épuisé tous les possibles changements 1.

Normal, un changement de ce type équivaut à la mort du système, à la fin de son fonctionnement pour entrer en latence, éventuellement se transformer pour éventuellement renaître sous une toute autre forme.

Mais autant dire que si nous attendons cela à l’échelle planétaire, il ne restera plus rien de vivant d’ici là.

Oui, ok, je sais, la vie continuera, comme cela s’est déjà passé. Pas besoin de me servir cet argument tarte-à-la-crème tellement pratique, mais un peu pauvre non?

En tout cas il n’enlève rien au gâchis phénoménal que l’humain est en train d’accomplir dans son œuvre de destruction du vivant. Et pour arriver à quoi au juste? Pour une noble cause j’imagine.. Ah oui, c’est vrai, pour pouvoir se filmer constamment, être à la mode, se fringuer, prendre l’avion pour faire des immondes selfies, commenter les commentaires des commentaires, être hyper-connectés, faire du ski en plein désert, rouler à 200kmh en voiture de sport, manger des burgers et des fraises, avoir son costume-cravatte, etc. Toutes ces tellement nobles causes qui élèvent l’humanité. Merci à vous!

Comme le dit si justement Aurélien Barrau, nous détruisons la vie, pour des activités qui sont, dans une très large proportion, intrinsèquement de la merde. Je ne l’aurais pas mieux dit.

Or, quel est le cadre habituel vis-à-vis de l’écocide?

Pour une bonne partie: cela n’existe même pas, tout va bien, nous sommes sur la voie du progrès, nous sommes le summum de l’évolution, etc. Continuons, tête baissée, droit dans mur.

Pour d’autres: nous avons perçu que quelque chose clochait, et nous pensons qu’on peut le réparer en modifiant quelques paramètres, une sorte d’écomodernisme gentil (c’est tout le blabla du développement durable, de la transition, des réformettes et autres niaiseries, contre lesquelles j’ai d’ailleurs tenté de lancer l’alerte là où j’œuvrais, sans succès apparemment). C’est tout le versant des petits ajustements de consommation, les touillettes en bambou FSC et plus en plastique, les panneaux solaires, le papier recyclé, etc. Bref, tout ce qui ne veut absolument pas mettre à l’arrêt la Mégamachine, qui pense qu’on peut s’en sortir en développant un bout de potager bio alors qu’une armée de rouleaux compresseurs détruisent l’ensemble des espaces autour d’eux. C’est en vérité l’aboutissement de l’atomisation de nos sociétés, du chacun pour soi, de la destruction de toute existence politique (au sens du politique, et non de la farce de la politique).

Je constate surtout que très peu d’organisations/institutions ont intégré ce cadre: il suffit de regarder leurs actions, leurs déclarations, leurs ambitions, bref, toute leur manière de se comporter. Celle-ci indique qu’elles n’ont pas perçu le réel et sont dans le business-as-usual, parfois un peu verdi, parfois un peu réellement écologisé, souvent greenwashé pour continuer de vendre leur came (merdique, car sinon pas besoin d’en faire des tonnes pour la vendre). Lorsqu’on a vraiment perçu l’incendie au milieu du bâtiment, on ne continue pas à discuter, à jouer du piano, à faire ce qu’on faisait il y a 3 minutes, on intègre cette information et on agit en conséquence, à moins d’être totalement idiot (ça existe), suicidaire (on est donc dans une sorte de folie), traumatisé (on se fait aider alors).

Simple exemple: combien d’entre elles ont relégué les outils des gafam à la poubelle pour n’utiliser que des systèmes d’exploitation/logiciels issus du libre? (vous savez, ce truc qu’on appelle Linux p.ex.)

… oui oui, un détail pour beaucoup, mais un détail plutôt signifiant au vu de la place (obscène) du numérique dans nos vies.

Au milieu de l’incendie, une personne refuse d’évacuer en prétextant que rester dans cette pièce, « c’est tellement pratique…tu comprends, impossible de changer »

Autre exemple « rigolo »: si une organisation francophone adore utiliser des formulations anglaises qui ne veulent rien dire mais qui font sérieux (du genre nous on fait du smart challenging future, ou encore du young leadership excellence, ou, nous œuvrons pour des produits fair-eco-conscious-bidule, – bref, vous avez compris – en général ça sent le pâté avarié. (Mais l’usage des mots n’est jamais anodin, c’est un autre dossier, mais ça en dit aussi beaucoup sur l’état d’esprit).

Bref, pure folie dès que l’on observe cela avec la lucidité du changement de cadre. Un jour une amie m’a déposé cette phrase à l’oreille: « la lucidité est la brûlure la plus forte, hormis celle du soleil ». Je ne sais plus d’où elle la tenait, mais cela m’avait touché.

On pourra sans doute avoir ici une hypothèse explicative du phénomène d’écoanxiété, relié à la colère et au sentiment de trahison qu’éprouvent notamment certains jeunes. Car dès lors qu’on est – même un peu – lucide sur ce cadre et que l’on constate l’idiotie des directions prises, la stupidité de beaucoup d’élites, l’arrogance des nombreux « sachants », la poursuite du business-as-usual, etc., on ne peut qu’être pris de rage et de désespoir. C’est pourtant souvent le signe d’un état de santé « normal » et adapté au réel.

Le Titanic comme métaphore

C’est là que j’en viens avec ma métaphore du Titanic. Elle me permet de me rappeler au mieux ce cadre d’une nécessaire et urgente métamorphose.

Comme toute métaphore, il s’agit bien entendu d’une figure de style qui donne du sens par analogie, non par exacte vérité. Nous ne sommes pas physiquement sur un bateau p.ex.

Mais elle me permet de ne pas oublier qu’il y a le feu au milieu du bâtiment, tandis que je croise presque uniquement des personnes qui n’en savent rien, qui s’en foutent, qui n’ont pas perçu les conséquences, qui pensent que nos ingénieurs vont/ont trouvé la solution miracle, bref, des personnes qui continuent de percevoir et d’agir comme s’il n’y avait pas le feu, souvent en toute bonne foi malheureusement. Si de plus en plus voient le feu, beaucoup pensent qu’avec leur gobelet d’eau ça ira (vous savez les conneries du colibri), beaucoup pensent que les ingénieurs sont en train d’inventer un feu qui ne tue pas, beaucoup pensent qu’il y a aussi des bons côtés au feu, etc.

Bon, que s’est-il passé avec ce foutu bateau? (pour un rappel historique, écouter cet excellent podcast, les parallèles avec notre monde son édifiants…)

Un beau gâchis donc!

Le naufrage prend un sacré bout de temps, avec un très long moment où il ne se passe presque rien chez les humains, le bateau pour sa part est bien en train de prendre l’eau sans arrêt et s’enfoncer inexorablement. C’est l’illustration de l’idée qu’un système tient en général plus longtemps que prévu, mais s’effondre aussi plus vite que prévu une fois l’effondrement débuté. (Vous savez, le fait de tenir tout l’hiver pour aller au boulot et puis de vous effondrer dans la grippe le premier jour de vacances). (voir cette reconstitution en temps réel)

Oui dans les cales du bateau il y avait bien des compartiments sensés isoler en cas de brèche, mais, c’est ballot ça, ils étaient interconnectés par au-dessus. Non? ça ne vous rappelle rien ça? L’idée qu’on met tout en lien, sur un même réseau (parce que c’est tellement pratique de connecter la banque, l’hôpital, la défense, les communications, les centrales; parce que c’est tellement nécessaire de pouvoir s’envoyer des photos de chats en temps réel, …, bref, vous avez compris l’imbécilité de ce qui nous subjugue souvent).

Comme l’idéologie de la toute puissance était présente tout au long de la conception et de la navigation, évidemment rien n’a été pensé, éprouvé, balisé en cas de naufrage. On se retrouve donc surpris, mettant un temps énorme à simplement changer d’idéologie – car le réel nous y contraint physiquement – ce qui ne peut que créer du trauma, ralentissant encore notre capacité à lire le réel et à agir adéquatement. Gageons même qu’avant sa survenue, l’idée même d’un naufrage est totalement inaudible pour les zélateurs du bateau; ne tentez même pas de les convaincre ils vous riront au nez. Et même après un réel naufrage, la capacité de déni fonctionnera à plein (vous savez, comme durant la crise de 2008, où on avait bien juré qu’on changerait la finance, qu’on régulerait le système économique, qu’on cadenasserait les comportements prédateurs pour que plus jamais cela n’arrive… hahahah la bonne blague).

Et ici on ne pose même pas la question de l’utilité d’un tel navire, du pourquoi ce voyage, de quel sens a tout cela.

On se retrouve donc à écraser les troisièmes classes, à laisser mourir un paquet de gens en remplissant les quelques canots à moitié. La pagaille donc, avec à la clé un sacré paquet de victimes tuées par l’idéologie et non la fatalité technique. De quoi tomber de sacré haut lorsqu’on plane sur les mirages du progrès, de la technologie, de l’illimitisme.

Un problème de riches, bien entendu…

Oui oui, évidemment avoir peur des effondrements révèle qu’on se considère comme en situation normale.

La peur du naufrage touche éventuellement les passagers d’un bateau qui flotte, … mais les déjà-naufragés, les précaires installés sur des radeaux, ou ceux qui ont une demi bouée ont une vision très différente de la notre.

De larges pans du vivant sont déjà effondrés, des peuples, sociétés, pays vivent déjà en situation d’effondrement, et tout notre bavardage sur comment s’en protéger, que faire pour ne pas, etc. sont assez futiles en regard de cela.

Mais même ici la métaphore du Titanic continue de fonctionner!

Il y a donc un découplage total – et mortel – entre ceux qui savent, qui sentent, qui vivent le réel, et la catégorie – ridicule en nombre – qui a le plus de pouvoir d’action et de décision. La première et la deuxième classe refusent la moindre éventualité de mettre un terme à un mode de vie prédateur; les autres n’ont qu’à bouger. Cette première classe est d’ailleurs en train de tenter de s’immuniser contre tout naufrage, il suffit de penser aux survivalistes débiles qui se construisent des bunkers et achètent des îles, ou lorgnent sur une escapade sur une autre planète (s’ils pouvaient tenter d’aller s’établir sur le soleil, cela nous ferait déjà des vacances!).

C’est donc également un paradoxe: la deuxième classe, au lieu de se laisser fasciner par atteindre un jour la première classe, au lieu de se laisser divertir par les joujoux inoffensifs que la première classe lui sert (comme c’est chouette un casque VR, waouw la belle grosse bagnole, trop bien la finale de la coupe du monde, etc.) ferait bien mieux de porter le regard sur la troisième classe pour voir les effets réels et déjà présents de son mode de vie, et pour également apprendre à vivre ailleurs qu’en deuxième classe (et encore moins en première). Mais apparemment, nous sommes anthropologiquement câblés pour désirer monter à l’étage du dessus. Quand on vous dit que le changement est une métamorphose et pas un petit coup de peinture…

C’est bien beau, mais quand on a posé ce cadre, on fait quoi?

On s’assied, on respire.

Ce n’est pas une mince affaire de bouger un cadre de perception du réel, cela prend du temps et requiert de l’honnêteté avec soi-même, et un deuil vis-à-vis de ses anciennes conceptions.

… Et tant que la bascule n’est pas réellement faite en vous (pas qu’avec votre tête donc, mais de manière existentielle), tout ce qui est dit ici vous paraît sans doute inepte, exagéré, loufoque. C’est le propre d’un cadre de pensée de filtrer la réalité.

La tentation de tout refoutre sous le tapis est grande. On sait que de nombreux mécanismes existent pour préserver à tout prix sa vision du monde, retardant de facto toute action sérieuse.

Imaginez-vous: vous savez que la bateau va couler, qu’est-ce qu’il reste à faire?

Beaucoup de choses non?

Il n’y a aucune recette toute faite, mais vous pouvez poser des actes en fonction de ce qu’il se passe autour de vous, de qui vous êtes, de l’état dans lequel vous êtes. Vous allez agir en conséquence, de la manière la plus ajustée possible, et elle le sera uniquement si vous avez encodé que le naufrage est en cours. Et autour de vous, ce seront très certainement des poulets sans tête pendant un petit bout de temps. Peu importe leurs compétences, leurs qualités, leur intelligence, etc., ils seront à coté de la plaque par absence de lucidité sur le réel. Ils sont donc souvent dangereux pour eux et pour les autres (tout sauveteur le sait!).

Mais au-delà de choses à faire – dont on ne peut parler qu’en situation concrète – il y a surtout un comment être. Il y a à rester digne, à ne pas se vautrer dans la situation, à tenter d’élever – par votre dignité – toute l’humanité. Cela s’est toujours passé, de tout temps, dans des moments tragiques et difficiles.

Nous ne sommes pas sur le Titanic, nous sommes dans un monde qui est en train de crever par nos actions et nos modes de vies puérils.

Il y a d’abord à rester digne, à faire que cela ne passe pas par moi, à ne pas être un Mr Smith.

Il y a à cesser de nuire et refuser de parvenir comme le dit si bien Corinne Morel-Darleux dans son essai.

Il y a à sortir des niaiseries du c’est par la joie qu’on se met en route, tellement rabâché dans les courants de développement personnel lucratif. Pensez-vous qu’on attend que les passagers soient joyeux et se décident d’avoir l’élan de contribuer à l’évacuation en toute bienveillance? On fait ce qu’il faut faire. Point. L’action est dictée par ce que la situation requiert, en lucidité. ET peut-être que dans l’action, il y aura des moments de joie, oui! j’espère que quelqu’un a fait une blague à la con sur au moins un des canots et que cela a pu faire rire les autres. La joie peut y être, mais c’est un sous-produit, pas le carburant de départ.

Et donc, « pendant ce temps sur le Titanic… »

Nous avons soulevé la nécessité de changement de type 2, de changement civilisationnel pour quitter la Mégamachine.

Nous sommes bien face à une situation dont la métaphore du Titanic est une illustration quasi parfaite: un sacré changement (d’imaginaire et d’action) est requis, faute de quoi le réel nous rattrapera dans des conditions très très éprouvantes, comme il commence à la faire.

Me rappeler mentalement que nous sommes sur le Titanic, me permet de distinguer l’important du futile, et de pouvoir évaluer l’état de lucidité d’une décision, d’une personne, d’un groupe, d’une organisation.

Cela me permet surtout de ne pas donner trop d’attention à ce qui n’en mérite pas.

Ainsi, la majeure partie des choses qui actuellement paraissent importantes, sérieuses, fondamentales, m’apparaissent – après ce tamis – stupides, stériles, futiles.

Une très large proportion de décisions prises sont totalement à coté de la plaque, et me font penser à des passagers qui se querelleraient pour décider de leur place à table, ou de l’équipage qui se réunirait pour décider du prochain sous-chef.

Tous leurs comportements indiquent – malgré eux – qu’ils n’ont toujours pas pris la mesure du réel.

Évidemment, je peux faire semblant de trouver cela important, mais si je le fais, c’est pour rejoindre l’autre, là où il se trouve. Je ne me fais pas avoir en pensant moi aussi que cela est fondamental.

C’est tout comme avec un tout petit lorsqu’il a perdu son nounours: vous vous mettez en lien avec lui en considérant l’importance de la chose pour lui. Et vous faites ce qu’un adulte doit faire.

Beaucoup semblent avoir perdus leurs nounours, au milieu de très peu d’adultes …

Chaleur record, émissions record, consommation record de combustibles fossiles. Un mois après la Cop28, le monde est plus éloigné que jamais de ses objectifs collectifs en matière de climat. Selon des recherches récentes, la « crise comportementale » de l’homme, terme inventé par une équipe interdisciplinaire de scientifiques, est à l’origine de tous ces problèmes.

« Nous avons procédé à notre propre ingénierie sociale de la même manière que nous avons procédé à la géo-ingénierie de la planète », explique Joseph Merz, auteur principal d’un nouvel article selon lequel le dérèglement climatique serait un symptôme du dépassement écologique, lui-même causé par l’exploitation délibérée du comportement humain.

« Dans cet article, nous utilisons le terme « crise comportementale » spécifiquement pour désigner les conséquences de la suite innée de comportements humains qui étaient autrefois adaptatifs au début de l'évolution des hominidés, mais qui ont maintenant été exploités pour servir l'économie industrielle mondiale. Cette exploitation a accumulé un capital financier – parfois à des niveaux absurdes – pour les investisseurs et les actionnaires, et a généré un capital manufacturé (« masse créée par l'homme ») qui dépasse désormais la biomasse de tous les êtres vivants sur Terre. Largement manipulés par l’industrie du marketing, que plusieurs d’entre nous représentons, ces comportements ont maintenant amené l’humanité au point où leur simple ampleur – à travers notre nombre, nos appétits et nos technologies – conduit à un dépassement écologique et menace le tissu complexe de la vie sur Terre.

Merz, et al., 2023

« Nous devons prendre conscience de la manière dont nous sommes manipulés », déclare M. Merz, cofondateur de l’Institut Merz, une organisation qui étudie les causes systémiques de la crise climatique et les moyens d’y remédier.

M. Merz et ses collègues estiment que la plupart des « solutions » proposées jusqu’à présent ne s’attaquent qu’aux symptômes plutôt qu’aux causes profondes de la crise. Selon eux, cela conduit à une augmentation des trois « leviers » du dépassement : la consommation, les déchets et la population.

Ils affirment que si la demande de ressources n’est pas réduite, de nombreuses autres innovations ne sont que des emplâtres. « Nous pouvons faire face au changement climatique et aggraver le dépassement », déclare M. Merz. « L’empreinte matérielle des énergies renouvelables est dangereusement sous-estimée. Ces fermes énergétiques doivent être reconstruites toutes les quelques décennies – elles ne résoudront pas le problème global si nous ne nous attaquons pas à la demande. »

Le terme « dépassement » fait référence au nombre de Terres que la société humaine utilise pour assurer sa subsistance – ou sa croissance. L’humanité aurait actuellement besoin de 1,7 Terre pour maintenir la consommation de ressources à un niveau que la biocapacité de la planète peut régénérer.

Alors que les discussions sur le climat se concentrent souvent sur les émissions de carbone, l’accent mis sur le dépassement met en évidence l’utilisation de matériaux, la production de déchets et la croissance de la société humaine, qui affectent tous la biosphère de la Terre.

« Le dépassement est essentiellement une crise du comportement humain », explique M. Merz. Pendant des décennies, nous avons dit aux gens de changer leur comportement sans dire : « Changez votre comportement ». Nous avons dit « soyez plus verts » ou « prenez moins l’avion », mais entre-temps, tous les éléments qui déterminent le comportement ont été poussés dans l’autre sens. Tous ces indices subtils et moins subtils ont littéralement poussé dans la direction opposée – et nous nous sommes demandés pourquoi rien ne changeait ».

L’article explore la manière dont la neuropsychologie, la signalisation sociale et les normes ont été exploitées pour orienter les comportements humains qui font croître l’économie, de la consommation de biens à la fondation de familles nombreuses. Les auteurs suggèrent que les anciennes pulsions d’appartenance à une tribu, de signalisation de son statut ou d’attraction d’un partenaire ont été cooptées par des stratégies de marketing pour créer des comportements incompatibles avec un monde durable.

« L’homme est la victime : nous avons été exploités au point d’être en crise. Ces outils sont utilisés pour nous conduire à l’extinction », déclare Phoebe Barnard, spécialiste de l’écologie comportementale évolutive et coauteur de l’étude. « Pourquoi ne pas les utiliser pour construire un monde véritablement durable ? »

Un quart seulement de la population mondiale est responsable de près de trois quarts des émissions. Les auteurs suggèrent que la meilleure stratégie pour contrer le dépassement serait d’utiliser les outils du marketing, des médias et des industries du divertissement dans le cadre d’une campagne visant à redéfinir nos normes socialement acceptées et gourmandes en matériaux.

« Il s’agit de remplacer ce que les gens essaient de signaler, ce qu’ils essaient de dire à propos d’eux-mêmes. À l’heure actuelle, nos signaux ont une empreinte matérielle très élevée : nos vêtements sont liés au statut et à la richesse, leurs matériaux proviennent du monde entier, sont expédiés le plus souvent en Asie du Sud-Est, puis ici, pour être remplacés par les tendances de la saison suivante. Les choses auxquelles l’homme peut attacher un statut sont tellement fluides que nous pourrions les remplacer par des objets qui n’ont pas d’empreinte matérielle ou, mieux encore, qui ont une empreinte écologique positive ».

« L’Institut Merz gère un laboratoire sur le comportement de dépassement où l’on travaille sur des interventions visant à remédier au dépassement. L’une de ces interventions consiste à identifier les « influenceurs comportementaux », tels que les scénaristes, les développeurs web et les ingénieurs en algorithmes, qui promeuvent tous certaines normes sociales et pourraient travailler à recâbler la société de manière relativement rapide et inoffensive en promouvant un nouvel ensemble de comportements.

Le document examine l’énorme succès du travail du Population Media Center, une initiative qui crée des divertissements grand public pour faire évoluer les comportements en matière de croissance démographique et même de violence à l’égard des femmes. Les taux de fécondité ont baissé dans les pays où les telenovelas et radionovelas du centre ont été diffusées.

La croissance démographique est un sujet difficile à aborder, compte tenu de l’histoire pas si lointaine de l’eugénisme et du nettoyage ethnique pratiqués dans de nombreux pays du monde. Cependant, Merz et ses collègues insistent sur le fait qu’il est important de se pencher sur la question, car la croissance démographique a annulé la plupart des gains climatiques obtenus grâce aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique au cours des trois dernières décennies.

« Il s’agit franchement d’une question de libération des femmes », explique Phoebe Barnard. « Des niveaux d’éducation plus élevés entraînent des taux de fécondité plus faibles. Qui pourrait prétendre s’opposer à l’éducation des filles – et si c’est le cas, pourquoi ? »

L’équipe appelle à davantage de recherche interdisciplinaire sur ce qu’elle a appelé la « crise du comportement humain » et à des efforts concertés pour redéfinir les normes sociales et les désirs qui poussent à la surconsommation. Interrogés sur l’éthique d’une telle campagne, Merz et Barnard soulignent que les entreprises se battent pour attirer l’attention des consommateurs à chaque seconde de la journée.

« Est-il éthique d’exploiter notre psychologie au profit d’un système économique qui détruit la planète ? » se demande Phoebe Barnard. « La créativité et l’innovation poussent à la surconsommation. Le système nous pousse au suicide. Il s’agit de conquête, de droit, de misogynie, d’arrogance, le tout dans un emballage fétide qui nous conduit à l’abîme ».

L’équipe est convaincue que les solutions qui ne s’attaquent pas aux facteurs sous-jacents de nos économies basées sur la croissance ne feront qu’exacerber la crise du dépassement.

« Tout ce que nous connaissons et aimons est en jeu », déclare Phoebe Barnard. « Une planète habitable et une civilisation pacifique ont toutes deux de la valeur, et nous devons être conscients d’utiliser les outils de manière éthique et juste. Il ne s’agit pas seulement de l’humanité. Il s’agit de toutes les autres espèces de cette planète. Il s’agit des générations futures. »

« Je suis frustrée de voir que les gens restent paralysés en se demandant ce qu’ils doivent faire. Ou que devons-nous faire ? Il y a des risques moraux partout. Nous devons choisir comment intervenir pour que l’humanité continue d’avancer, car tout ce qui se passe en ce moment est conçu pour nous dépouiller de notre humanité. »

Source (ShiftProject) : https://drive.google.com/file/d/1zcSDsA5yv1yMhPBuTsn-IRZj3jFES1Ah/view

Intervention du biologiste Olivier Hamant lors de la 13e édition des Rencontres nationales des Territoires à énergie positive organisée par le CLER-Réseau pour la transition énergétique et la Communauté de communes des Monts du Lyonnais.

Il invite à sortir du monde optimisé dans lequel nous vivons. Sa démonstration propose d’arrêter le culte de la performance, c'est-à-dire l’atteinte d’un objectif avec le moins de moyens possibles pour lui préférer la recherche de la robustesse. Il présente cette dernière comme la seule solution pour que notre société puisse faire face aux multiples fluctuations et perturbations prévues par les scientifiques.

Source : https://reporterre.net/Les-10-les-plus-riches-profitent-financierement-du-rechauffement-climatique

Reporterre - Amélie Quentel

Si l’on prend en compte les placements financiers des 10 % les plus riches, leur empreinte carbone est deux fois plus élevée que les chiffres jusque-là avancés, selon une étude économique.

Prenons un steak. Qui est responsable des émissions induites par sa production ? Celui qui le mange ? Celui qui le produit ? Les deux ? Si l’on prend en compte les investissements des riches, c’est-à-dire leurs actions dans les entreprises, pour calculer leur empreinte carbone, celle des 10 % les plus riches serait 2 à 2,8 fois plus élevée qu’on ne le pensait. Voilà la principale conclusion de l’étude publiée le 7 décembre par les économistes Lucas Chancel et Yannic Rehm.

Intitulé The carbon footprint of capital (« L’empreinte carbone du capital », en français), ce texte de soixante-deux pages, disponible sur le site du World Inequality Database, se base sur des données récoltées en France, en Allemagne et aux États-Unis. Son but : « Présente[r] de nouvelles estimations sur l’inégalité des empreintes carbone individuelles entre les groupes de richesse » dans ces trois pays. Et ainsi « mett[re] en évidence le domaine dans lequel le potentiel de réduction des émissions est le plus important pour les individus ».

« Cette étude est révolutionnaire dans le sens où elle montre que la responsabilité des émissions ne repose pas que sur les consommateurs mais aussi sur les actionnaires, qui détiennent les moyens de production », explique à Reporterre Alexandre Poidatz, responsable climat et inégalités chez Oxfam France.

Les deux chercheurs ont mis en place un « nouveau cadre de mesure ». Habituellement, l’empreinte carbone est calculée en fonction de la consommation et du mode de vie — logement collectif ou villa avec piscine, voyage en train ou en avion... Cette fois, les économistes ont aussi pris en compte les émissions relatives à la possession d’actifs (actions au sein d’entreprises, immobilier, fonds de pension…).

Ils proposent ainsi trois façons différentes de calculer l’empreinte carbone d’un individu [1] :

Si l’on considère que ceux qui détiennent les usines sont responsables de ce qu’elles produisent (le deuxième scénario), alors cela fait plus que doubler l’empreinte carbone des 10 % les plus riches, l’augmentant de 2 à 2,8 fois en fonction du pays par rapport à la première approche. Selon ce scénario, un individu faisant partie des 10 % les plus riches en France émet ainsi en moyenne 38 tonnes équivalent CO2 tous les ans. Si l’on ne considère que ce que les riches consomment (premier scénario), alors le chiffre n’est « que » de 16 tonnes éqCO2. En France, la moyenne est de 10 tonnes éqCO2 par an et par personne. L’Accord de Paris, lui, fixe à environ 2 tonnes l’empreinte que nous devrions avoir.

Enfin, si l’on prend le troisième scénario, une personne faisant partie des 10 % des plus riches en France émet en moyenne 25 tonnes éq CO2 par an.

« C’est par la réorientation de leurs actifs financiers vers des entreprises bas carbone que les plus riches peuvent non seulement réduire leur empreinte individuelle, mais aussi engendrer une réduction de l’empreinte collective », analyse Alexandre Poidatz, d’Oxfam France, ONG ayant déjà publié de nombreux travaux sur le sujet.

Il souligne un autre enseignement majeur de cette étude : le fait que les 10 % les plus riches profitent financièrement du réchauffement climatique. « Plus on est riche, plus on détient, logiquement, d’actifs financiers. Mais leur travail permet de démontrer un autre point très important : le fait que plus on est riche, plus on détient des actifs financiers polluants. En d’autres termes, les plus riches s’enrichissent grâce à leurs investissements dans des entreprises polluantes. »

Selon les économistes, « il s’avère que les plus riches possèdent des actifs à plus forte intensité de carbone que les segments moyens et pauvres de la société [...]. Les actifs financiers, en particulier les actions, ont une forte intensité d’émissions. Pour chaque million détenu en actions, les émissions annuelles de carbone sont estimées à 120-150 tonnes éq CO2 en France », ajoutent-ils. Dans le « scénario investisseurs », 75 à 80 % de l’empreinte carbone des 10 % les plus riches est d’ailleurs liée à leur possession d’actifs, et non à leur mode de vie. « En se concentrant uniquement sur les émissions liées à la consommation directe ou indirecte, on risque de passer à côté d’une grande partie des émissions, en particulier chez les personnes fortunées », alertent-ils.

Afin d’« élargir la boîte à outils politique », les deux économistes formulent ainsi plusieurs propositions et pistes de réflexion pour réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre. Parmi elles : le « ciblage du contenu en carbone des actifs », qui pourrait passer par « l’interdiction de certains types d’investissements », la mise en place d’« incitations fiscales pour les produits d’investissements verts » ou encore par la « taxation des investissements ou actifs polluants ».

C’est qu’au-delà de la question climatique, un calcul adéquat de l’empreinte carbone comporte aussi un enjeu de justice sociale, comme l’écrivent Chancel et Rehm : « Les taxes sur le carbone prélevées sur la consommation frappent généralement de manière disproportionnée les groupes à faible revenu et à faible taux d’émission. Au contraire, une taxe sur le carbone appliquée au contenu en carbone des actifs ou des investissements pèserait principalement sur les riches émetteurs. »

Source : https://www.youtube.com/watch?v=0fwibZtmqtU

un bout plus original que les autres : vers la fin le chapitre, sur le rôle de la peur

et un peu aussi sa réponse à la question finale...

si vous êtes vraiment fainéant, regardez juste la dernière minute ;-)

A voir, ne serait-ce que pour sentir les ambiances climatiques justement...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Extrapolations

Source : https://mrmondialisation.org/finir-locations-immobilieres/

Symbole de la société capitaliste de classes, la location immobilière permet à une minorité d’individus de s’enrichir en exploitant le travail de millions de citoyens. À l’heure où le logement représente une part de plus en plus conséquente du portefeuille des foyers, la question du droit à la propriété et la limitation des locations se pose très sérieusement.

Source : https://laviedesidees.fr/Generation-climat

Entre les « boomers »,

consommateurs sans complexe de l’essor économique d’après-guerre, et la

nouvelle génération anxieuse et mobilisée face aux répercussions

climatiques de ce même essor, le clivage est-il vraiment un conflit de

génération ?

Le graphique parle de lui-même...

Source : https://reporterre.net/Reforme-du-RSA-L-Etat-cherche-a-retenir-les-deserteurs

Avec sa loi « pour le plein-emploi », le gouvernement montre qu’il n’y a pas d’alternative au salariat, soutient le philosophe Aurélien Berlan. De quoi détourner des luttes et des modes de vie anticapitalistes.

Au-delà du travail, point de salut ! Le 14 novembre, le projet de loi « pour le plein-emploi » a été définitivement adopté à l’Assemblée nationale. Elle instaure la création, au 1er janvier 2024, d’un « réseau pour l’emploi » piloté par France Travail, le nouvel opérateur qui remplacera Pôle emploi. Elle prévoit aussi de nouvelles obligations : inscription de tous les bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d’emploi, signature d’un « contrat d’engagement » et réalisation de quinze heures d’activités hebdomadaires, sous peine de sanctions.

Comme le raconte Aurélien Berlan, philosophe et auteur de Terre et Liberté (éd. La Lenteur), cette loi n’aura pas pour seule conséquence de précariser les plus pauvres. Elle s’attaque aussi à toutes celles et ceux qui avaient fait de cette aide une sorte de revenu d’existence pour ne pas consacrer leur vie au salariat et imaginer d’autres formes de vie, s’investir dans les luttes écologistes, dans des projets non marchands ou même se lancer dans l’agriculture.

Reporterre — De quoi cette loi est-elle le nom ?

Aurélien Berlan — Cette loi s’inscrit dans la continuité de ce qui se fait en France depuis des années. Après la réforme sur les retraites et celle de l’assurance chômage, le gouvernement veut continuer à mettre la population au travail. Il cherche de nouveaux dispositifs pour forcer les gens à accepter des emplois et des conditions de travail dont ils ne veulent pas. C’est aussi une façon très claire de montrer qu’il n’y a pas d’alternative au salariat et au mode d’existence qui va avec.

On ne pourra plus vivoter aux marges de la société, bricoler sa vie loin des injonctions patronales et productives, il faudra nécessairement embrasser les impératifs de la mégamachine, la faire fonctionner, bon an mal an, pour survivre et avoir droit à ces quelques centaines d’euros par mois.

L’objectif du plein-emploi est une façade. C’est un mythe. Le gouvernement veut juste pourvoir les emplois dans les secteurs dits en tension, l’hôtellerie, le BTP, la restauration, etc. Ce sont souvent des métiers ingrats, des formes de néodomesticité détournée où les salariés se mettent au service d’une minorité aisée, avec une discipline de fer et un travail éprouvant. C’est normal que cela ne donne pas envie. Alors les autorités utilisent la contrainte. Ils recourent, comme on disait aux XVIII et XIXe siècles, à « l’aiguillon de la faim ».

C’est-à-dire ?

Cela a toujours été une obsession des classes dominantes que de vouloir mettre les pauvres au travail. Au début de la révolution industrielle, il y avait dans les pays occidentaux, et notamment en Angleterre, une masse non négligeable de vagabonds et de mendiants, expropriés de leurs terres, qui refusaient le travail en usine.

Les gouvernements de l’époque ont alors aboli les premières lois sociales — les « Poor Laws » qui assistaient les plus démunis — afin de les obliger à rejoindre les manufactures et les « working houses » où ils devaient travailler gratuitement. Les libéraux anglais disaient qu’il fallait recourir à « l’aiguillon de la faim » pour mettre au boulot les plus réfractaires et leur inculquer la morale du travail.

Aujourd’hui, la logique est la même. La devise du libéralisme, ce n’est pas le laisser-faire, comme on le prétend souvent dans les manuels d’économie, le libéralisme, c’est la contrainte, la force, la violence. On pousse les gens à accepter des emplois qui permettent aux riches et à une minorité de privilégiés de se décharger de ce qu’ils ne veulent pas faire, parce qu’ils jugent cela ingrat, déshonorant ou pénible. On ne laisse pas faire, on le fait faire à d’autres.

Derrière ce type de législation, le message est limpide : il n’y a plus de refuge où échapper aux pires formes de salariat et de subordination. On précarise les gens, on distille la peur du manque, de la misère et de la faim.

C’est donc un retour à l’ordre, une entreprise de normalisation ?

Tout à fait. Et cela n’arrive pas par hasard. Il y a en ce moment une désaffection massive vis-à-vis du travail. Une forme de désaffiliation. On le retrouve non seulement dans les boulots les plus difficiles et les secteurs que je mentionnais auparavant, mais aussi chez les cadres et les ingénieurs qui sont de plus en plus nombreux à vouloir déserter. On a rarement vu des taux de démission ou d’envie de démission aussi importants.

Le gouvernement cherche par tous les moyens à les retenir. Si les gens se disent qu’ils peuvent renoncer à leur boulot, obtenir des minima sociaux et se contenter de peu pour avoir un mode de vie plus en adéquation avec leurs valeurs, cela peut faire voler en éclats les soubassements du système.

Cette loi ne précarise donc pas seulement les plus pauvres, mais empêche aussi d’autres façons de vivre ?

Oui, même si cela ne concerne qu’une minorité de personnes par rapport aux 2 millions de bénéficiaires du RSA.

Une partie de la population a fait le choix d’une précarité choisie.

Elle a réduit ses besoins, renoncé au travail salarié pour vivre de peu

et ne pas passer son existence à devoir rembourser sa bagnole ou son

pavillon. Cette loi vise à boucher les possibles, à réduire notre

liberté pour faire de l’acceptation du salariat classique la condition sine qua non de l’intégration normale à la société.

« Ces aides permettent en partie de reprendre en main nos conditions d’existence et de retrouver de l’autonomie matérielle. »

Pourtant, le chômage ou le RSA sont aussi des moyens pour de nombreuses personnes de se dégager du temps pour s’investir dans des projets bénévoles, des associations ou des luttes...

C’est tout l’objectif de cette loi ! Il s’agit de tarir la main-d’œuvre bénévole qui contribue à fabriquer un autre monde et qui fait qu’il y a encore des luttes. C’est une façon de verrouiller les imaginaires, de détourner les gens de leurs pratiques non marchandes pour les faire entrer dans le droit chemin de la production et de la plus-value capitaliste.

Encore une fois, sociologiquement, cela ne représente pas grand monde par rapport à la totalité des bénéficiaires ou des ayants droit au RSA, mais dans nos luttes, notamment écologistes, la proportion de personnes engagées qui s’investissent à fond et qui sont au chômage ou au RSA est importante. Tout simplement parce qu’elles ont plus de temps, alors que la majorité de la population est essorée par le salariat.

Parmi les personnes qui ont fait le choix de la précarité choisie, le taux d’investissement associatif et de pratiques alternatives est sans aucun doute bien supérieur à la moyenne des Français. Le chômage ou les aides sociales permettent à de nombreuses personnes de se consacrer à plein temps au combat, de développer des pratiques d’entraide ou de lancer des projets qui ne cherchent pas la rentabilité économique. Ces aides permettent en partie de se libérer de la contrainte du travail salarié, pour reprendre en main nos conditions d’existence et retrouver de l’autonomie matérielle.

Dans votre livre, vous écrivez que « vivre libre, ce n’est pas être déchargé des nécessités de la vie, mais au contraire les prendre en charge nous-mêmes ». Est-ce possible, aujourd’hui, avec un temps plein classique et le salariat ? Le travail ne nous prend-il pas trop de temps ?

Si, évidemment. Satisfaire nos besoins fondamentaux sans outil industriel ou avec le moins de soutien possible des énergies fossiles est un emploi à plein temps. Le projet de l’autonomie est incompatible avec la généralisation du salariat qui nous cloue au bureau huit heures par jour, derrière les écrans ou l’établi.

Aujourd’hui, la boucle est bouclée : les lois antisociales durcissent les conditions de vie pour les chômeurs et ces gens-là sont obligés de vendre leur force productive. En parallèle, ils n’auront pas le temps de développer des pratiques d’autonomie ou d’autosubsistance collective et devront tout acheter au système capitaliste. Avec le salariat à temps plein, on est livré à un patron, mais aussi à la grande distribution et à l’industrie des énergies fossiles.

Source : https://reporterre.net/George-Monbiot-Derriere-chaque-mouvement-fasciste-il-y-a-un-milliardaire

|

Nourrir le monde... sans dévorer la planète, de George Monbiot, aux éditions Les liens qui libèrent, octobre 2023, 368 p., 24 euros. |

George Monbiot est le chroniqueur écologiste le plus en vue dans le monde anglo-saxon. Sa colonne régulière dans The Guardian — un journal en accès libre et ne dépendant que de ses lecteurs, comme Reporterre — pourfend les destructeurs de la planète. De passage à Paris pour présenter la traduction de son dernier livre Nourrir le monde (Les liens qui libèrent), il a répondu à Reporterre sans mâcher ses mots.

Reporterre — Êtes-vous optimiste ?

George Monbiot — Oui. L’une des raisons pour

lesquelles les gens sont pessimistes est qu’ils pensent qu’il faut

convaincre tout le monde pour que le changement se produise. De nombreux

exemples historiques montrent que ce n’est pas vrai. Nous disposons de

données [1] qui montrent combien de personnes doivent être persuadées pour qu’un changement sociétal se produise : environ 25 %

de la population. Si vous regardez les attitudes à l’égard de

l’avortement, du mariage homosexuel, de la libération de la femme, du

tabagisme, de la ceinture de sécurité, il suffit d’atteindre cette

proportion pour que la bascule se fasse. Une fois qu’un nombre suffisant

de personnes est engagé, le reste de la population se met soudain à

suivre.

Alors pourquoi tant de gens en Grande-Bretagne, en France, en Pologne, en Allemagne... sont-ils opposés au mouvement écologique et votent-ils pour des partis très conservateurs ?

Malheureusement, l’extrême droite essaie d’atteindre son propre point

de bascule et partout, elle s’est montrée extrêmement efficace dans la

recherche de changements systémiques.

Le problème ne vient pas seulement de l’extrême droite, mais du fait qu’il existe une alliance entre les super-riches et l’extrême droite...

C’est vrai. Derrière chaque mouvement fasciste se cache un milliardaire qui le soutient discrètement. L’extrême droite désigne des boucs émissaires parmi les minorités : la colère du public n’est pas dirigée là où elle devrait l’être, c’est-à-dire vers les très riches qui sont les personnes qui détruisent nos moyens de survie.

Dans sa dernière encyclique sur l’écologie, le pape François parle de la nécessité de changer le « mode de vie irresponsable du modèle occidental ». Pourquoi les responsables politiques n’osent-ils pas dire la même chose ?

Aucun politicien ne semble prêt à le dire en dehors des partis Verts,

alors que c’est une réalité à laquelle nous devons confronter les gens.

Elle est présentée comme effrayante parce que nous avons normalisé des

formes extrêmes de consommation, même si nous savons qu’elles ne nous

rendent pas plus heureux. Il faut que cela change, sinon cela conduira

au plus grand malheur jamais connu dans l’histoire de l’humanité. Mais

c’est considéré comme impensable, non pas parce que la grande majorité

de la population ne pourrait pas le penser, mais parce qu’au

Royaume-Uni, la plupart de nos journaux sont détenus par des

milliardaires psychopathes qui ne vivent pas en Grande-Bretagne.

Pourtant, ils nous disent comment penser et comment vivre, et ils ont

plus d’influence sur les partis politiques que les électeurs. Ce sont

eux qui rendent impensable de dire aux gens qu’il faut consommer moins.

Comment démanteler l’alliance entre les ploutocrates [2]– comme vous les avez désignés récemment dans The Guardian – et l’extrême droite ?

Il faut commencer par cesser de s’inquiéter de leur poids. Si les révolutionnaires avaient pensé : « Les forces de l’oppression sont si énormes que nous ne pouvons pas envisager de les renverser »,

rien ne se serait jamais produit. Ce que nous savons, c’est que nous

pouvons atteindre très rapidement une masse critique. Ce qui semble

impossible à un moment donné devient inévitable au moment suivant. Nous

devons cesser de nous inquiéter d’eux et nous concentrer sur nos

tactiques et notre stratégie. Bien sûr, ce sera extrêmement difficile.

Au Royaume-Uni, des lois incroyablement oppressives ont été adoptées, en

vertu desquelles vous pouvez être jeté en prison pendant dix ans

simplement pour avoir manifesté.

Ont-elles été appliquées contre des écologistes ?

Oui. La loi sur la police de 2022 et la loi sur l’ordre public de 2023 sont les lois les plus répressives des protestations de toutes les soi-disant démocraties. Par ailleurs, en plus des poursuites pénales, les autorités publiques et les entreprises privées obtiennent désormais des injonctions à l’encontre de toute personne qu’elles n’aiment pas et ces personnes se voient contraintes de les payer. Certains de nos militants les plus efficaces voient leur vie entière détruite [3].

Les pouvoirs nous opposent tout ce qu’ils peuvent, mais c’est un

signe de leur peur. Car à mesure que la crise environnementale devient

évidente, il est de moins en moins possible de le nier. Cela devient une

crise existentielle pour l’industrie des combustibles fossiles,

l’industrie automobile, l’industrie de la viande, l’industrie

aéronautique, l’industrie minière et bien d’autres encore.

Comment faire face à une répression aussi dure ?

On a fait bien pire à nos ancêtres politiques, aux femmes qui ont essayé d’obtenir le droit de vote, aux militants des droits civiques, à ceux qui ont essayé d’obtenir l’égalité des droits, aux campagnes pour l’indépendance. Des milliers de personnes ont été tuées ou torturées. Cela se produit encore : des centaines de militants écologistes sont assassinés chaque année dans le monde. Ce que nous demandons aux gens de faire — résister à ce système monstrueux — est très difficile, mais pas aussi difficile que ce que d’autres personnes ont dû affronter dans le passé.

En fait, lorsque les gens voient que d’autres personnes paient le

prix fort pour leurs actions, ils les prennent plus au sérieux. Le

courage des militants me donne de l’espoir. Chaque fois que les

puissances oppressives pensent nous avoir écrasés, le courage des gens

revient en force.

Vous semblez apprécier la stratégie d’Extinction Rebellion (XR).

XR est très stratégique. Mais la pandémie

de Covid a interrompu sa campagne très efficace. On était proche d’un

point de bascule. Malheureusement, tout le monde a dû rentrer chez soi.

Nous devons reconstruire à partir de cette position et c’est très

difficile, notamment parce que la police et les politiciens sont plus

préparés cette fois-ci et qu’ils ont introduit des lois très

répressives.

Vous avez débattu avec le géographe Andreas Malm, auteur de Comment saboter un pipeline. Que pensez-vous du sabotage comme tactique de lutte ?

Avec Andreas Malm, la question porte sur la tactique. Je ne suis pas opposé à ce que des personnes sabotent des biens appartenant à des entreprises ou détruisent des infrastructures, tant que personne n’est blessé. Mon principal souci, c’est que cela expose les gens à des peines très lourdes. Les peines encourues sont si élevées que je ne peux pas encourager d’autres personnes à le faire, parce que je ne suis pas prêt à le faire moi-même.

Vous dites que les grandes organisations devraient être plus radicales. Que devraient-elles dire ?

Au Royaume-Uni, nous avons d’énormes organisations de conservation, le National Trust, la Royal Society for the Protection of Birds, le Wildlife Trust, dont la théorie du changement ressemble à ceci : « Les gens ne sont pas prêts pour de grands changements. Nous ne voulons pas les effrayer. Nous allons simplement proposer de petits changements, et un jour, tous ces petits changements feront le grand changement que nous voulons voir. » Cela ne peut pas marcher. Nous avons besoin d’un changement politique, économique, social et culturel complet. Ces organisations devraient pousser leurs membres à une désobéissance civile de masse.

Vous avez commencé votre chronique dans le Guardian en 1995. Qu’est-il arrivé à l’Angleterre depuis cette date ?

Une catastrophe. On avait un pays raisonnablement bien géré dans ses

fonctions de base, et tout cela a été détruit. Nos rivières sont pleines

de merde parce que le système d’égout ne fonctionne plus, parce que

pendant des années, aucun investissement n’y a été fait, parce que les

compagnies des eaux privées qui le gèrent n’ont fait qu’aspirer l’argent

pour le mettre dans les poches de leurs actionnaires. Nos chemins de

fer ne fonctionnent plus pour la même raison. Nos écoles s’effondrent

littéralement parce que certaines ont été construites avec un béton qui

ne dure que trente ans. Nos hôpitaux tombent en ruine. Le système

s’effondre sous nos yeux et il n’y a pas de mystère sur la cause de

ceci : l’idéologie néolibérale a transformé un système qui fonctionnait

plus ou moins dans l’intérêt de la population en un système qui

fonctionne dans l’intérêt des grandes sociétés.

Comment imaginez-vous le monde en 2030 ?

Quand les politiciens disent 2050, ils veulent dire jamais. 2050 est

devenu un synonyme de jamais. Il vaut mieux effectivement parler de

2030. Nous pourrions d’ici là avoir franchi des points de bascule

environnementaux, et être confrontés à un effondrement des systèmes

terrestres. Le type de changement possible est inimaginable. Les

changements politiques auxquels nous pourrions assister sont aussi

inimaginables. Une possibilité réelle est que l’extrême droite prenne le

pouvoir au Royaume-Uni en 2029, sous le drapeau du parti conservateur.

Mais si ces mauvaises choses sont imaginables, les bonnes choses le sont

aussi : nous pourrions voir des mouvements de masse irrépressibles et

dont la pression force le changement politique. Qu’elle force, par

exemple, le parti travailliste à réagir et à devenir un parti qui fait

ce qu’il dit.

Récemment, l’ex-président français Nicolas Sarkozy a dit que le vrai problème n’était pas le changement climatique, mais la démographie.

C’est ce que la droite dit toujours. C’est une façon de rejeter la responsabilité des consommateurs du monde riche sur les personnes les plus pauvres de la planète. En fait, nous nous dirigeons vers un plateau démographique au milieu du siècle, puis la population est susceptible de diminuer à partir de 2070 environ, et ensuite de façon très marquée. C’est le seul indicateur environnemental qui ne soit pas en train de crever le plafond à l’heure actuelle. Cependant, il y a une véritable crise démographique, c’est celle du cheptel, qui augmente de 2,4 % par an.

Quelles sont les conséquences de cette explosion de bétail ?

D’ici 2050, si les tendances actuelles se poursuivent, nous aurons 100 millions de tonnes d’êtres humains sur terre et 400 millions de tonnes de bétail supplémentaires. Il s’agit d’une catastrophe absolue, car pour subvenir aux besoins de ce bétail, il faut faire l’une des deux choses suivantes, toutes deux dévastatrices : la première est de les entasser dans d’immenses usines et à cultiver de la nourriture ailleurs, puis à déverser cette nourriture dans ces usines, qui produisent alors d’énormes émissions de nutriments, ce qui tue n’importe quelle rivière. L’alternative de l’élevage extensif nécessite de vastes étendues de terre. Aucune zone terrestre ne peut survivre à un élevage extensif massif, et vous avez donc le choix entre supprimer les rivières ou supprimer les terres. La seule option est d’arrêter de manger des produits d’origine animale.